Kloster Kirchberg

Die bewegte Geschichte von Kloster Kirchberg beginnt im Jahr 1237, als Graf Burkhard von Hohenberg auf dem Kirchberg bei Sulz ein Kloster stiftete. Im Jahr 1806 ging das Dominikanerinnenkloster in den Besitz des Landes Württemberg über. Heute ist das Kloster das geistliche Zentrum der Berneuchener Gemeinschaften und ein Tagungs- und Einkehrhaus, das jährlich etwa 7000 Menschen anzieht. Diese nehmen an einer der rund 100 hauseigenen Veranstaltungen teil, kommen als Teilnehmer externer Seminare oder finden hier einfach einen Ort der Ruhe und Erholung.

Bau und Anlage

Das ehemalige Dominikanerinnenkloster, gegründet im Jahr 1237, liegt idyllisch auf einer bewaldeten Anhöhe zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb. Fernab vom Durchgangsverkehr gleicht die Anlage mit ihren Giebeln, Dächern und der alten Wehrmauer von weitem einem mittelalterlichen Städtchen.

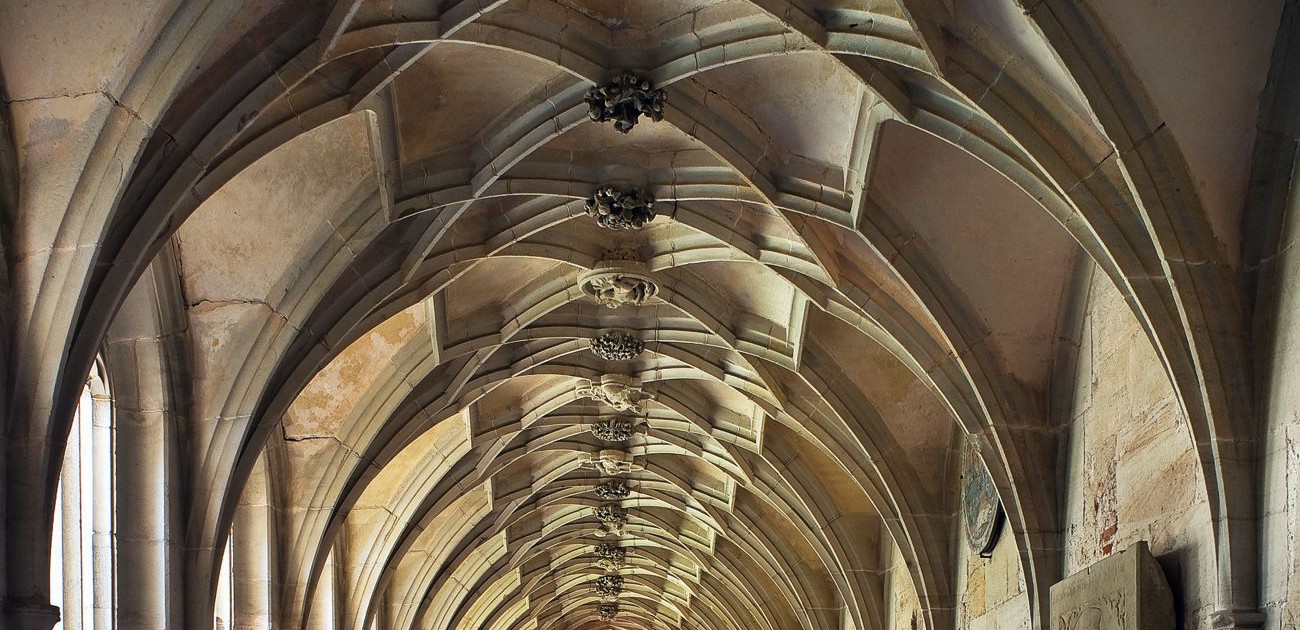

Das gesamte Areal, das man durch ein reich geschmücktes Portal betritt, teilt sich in zwei Bereiche, den Wirtschaftshof im Westen und den inneren Klosterbezirk im Osten. Das Klostergebäude umschloss ursprünglich einen rechteckigen Innenhof, von dem ehemaligen Kreuzgang sind jedoch nur noch die Wände mit dem gotischen Maßwerk erhalten. Das Konventgebäude im Westflügel beherbergt heute Gästezimmer, zwei Speisesäle, die Küche sowie zahlreiche Seminar- und Aufenthaltsräume. Den Klosternordflügel bildet die nach Osten orientierte Kirche, über der statt eines Turms nur ein kleiner Dachreiter für die Glocken thront. Vom ursprünglichen Kirchenbau aus dem 13. Jahrhundert ist noch das frühgotische Portal erhalten. Es führt von der Grabkapelle der Ritter von Weitingen aus dem 14. Jahrhundert hinein in die Kirche. Dem einfachen Langschiff der Kirche fehlt zwar die Apsis, stattdessen finden sich gleich drei barocke Altäre. Den Abschluss nach Westen bildet der barocke Orgelprospekt auf der großen Nonnenempore, wo während der warmen Jahreszeit die Tagzeitengebete gehalten werden. Im Winter finden diese in der Elisabethkapelle unter der Nonnenempore statt.

Zu den weiteren Gebäuden im Klosterareal gehören das Schenkengebäude mit Gastronomie und Gästezimmern, die 2020 neu eröffnete Obere Scheuer mit weiteren Tagungsräumen und einem Meditationsraum, die zur Zeit zu einem Tagungshaus mit Gruppen- und Meditationsräumen umgebaut wird, das Aufseherhaus sowie der Pferdestall, außerdem die Untere Scheuer mit der Kunstsammlung Helmuth Uhrig, die Hocheinfahrt mit weiteren Gästezimmern, die Ackerbauschule mit Gruppenräumen und Zimmern, das Herrenhaus, in dem Verwaltung und Gästeempfang untergebracht sind und schließlich das ehemalige Backhaus mit dem Klosterladen.

Die großzügige Anlage lädt zu Spaziergängen ein: hinter dem Konventgebäude können Sie die gotischen Kreuzgangarkaden oder den Nonnenfriedhof mit seinen schmiedeeisernen Grabkreuzen erkunden. Naturliebhaber und Ruhesuchende finden im Stillen Garten, im Labyrinth oder an den Biotopen ein Plätzchen zum Innehalten und Aufatmen. Gelegenheit aktiv zu werden bietet der Ballspielplatz unterhalb des Gartens. Außerhalb der Klostermauern laden zahlreiche Wanderwege durch Wald und Flur zum aktiven Erkunden der Umgebung ein, außerdem die Sehenswürdigkeiten von Sulz, Horb und Haigerloch oder auch die Burg Hohenzollern.

Geschichte

1095 Erste urkundliche Erwähnung einer Burg der Herren von Kirchberg.

1237 Graf Burkhardt III. von Hohenberg übereignet einer Gruppe Frauen, darunter seine Schwestern Kunigunde und Willigundis, die Burg mit deren Einkünften und gründet so ein Frauenkloster; Dominikanermönche aus Esslingen wirken dabei mit.

1245 Papst Innozenz IV. nimmt das Kloster unter seinen Schutz und gliedert die Gemeinschaft in den Dominikanerorden ein. Viele Töchter aus Adelsfamilien der Umgebung treten ein.

1305 Letzter Eintrag im handschriftlichen „Schwesternbuch“, darin Berichte von mystischer Frömmigkeit der Nonnen.

1381 Das Kloster geht in den Besitz der Habsburger über und gehört damit zu Vorderösterreich. Die Klostergebäude sind im Wesentlichen fertiggestellt.

um 1470 Die Klosterfrauen führen anhaltend ein eher selbstbestimmtes, ordensfernes Leben. Verwalter wirtschaften schlecht, teils betrügerisch. Das Kloster gerät in Schulden.

1525 Im Bauernkrieg wird der Kirchberg zwei Mal überfallen und geplündert.

1564 Pforzheimer Schwestern übernehmen den Konvent, der innerlich erstarkt.

1618 – 1648 30jähriger Krieg: Der Kirchberg wird 32 Mal geplündert und dreimal gebrandschatzt.

1648 Das „Tränenwunder“ (weinendes Marienbild) ereignet sich. In der Folgezeit entsteht eine Wallfahrt auf den Kirchberg.

1689 Weihe der umgebauten Kirche.

um 1740 Barocke Gestaltung der Klosteranlage.

1806 Das Kloster fällt an das Königreich Württemberg und wird aufgehoben. Die Klosterfrauen erhalten eine Pension bis zu ihrem Ableben. Ihr landwirtschaftlicher Versorgungsbetrieb wird als staatliche Domäne weitergeführt.

1852 Einrichtung einer Ackerbauschule, die bis 1941 besteht. Für die Zöglinge finden sonntags in der Klosterkirche Gottesdienste statt, für beide Konfessionen abwechselnd.

1855 Die letzte noch lebende Nonne verlässt das Kloster und zieht in ihren Heimatort Wurmlingen bei Rottenburg.

1868 Nach einem Großbrand in Rosenfeld werden Süd- und Ostflügel des Konvents abgetragen, um als Baumaterial für den Wiederaufbau der Ortschaft zu dienen.

1958 Am Pfingstfest wird das Berneuchener Haus Kloster Kirchberg als Haus der Einkehr und Begegnung eröffnet.

1970 Ende des Domänenbetriebes. Das Berneuchener Haus übernimmt alle Gebäude, neue Gästezimmer werden eingerichtet.

1979 Ein Dachstuhlbrand richtet im Konventgebäude große Schäden an. Das Land Baden-Württemberg lässt es denkmalgerecht wieder aufbauen und auch andere Gebäude renovieren.

1989 Abschluss der Renovierungsarbeiten und Wiedereinweihung der Kirche.

2000 Umbau der Ackerbauschule, Einweihung der Kunstsammlung Helmuth Uhrig.

2002 Abschluss des Umbaus in der Hocheinfahrt.

2018 Beginn Umbau Obere Scheuer.

2020 Abschluss des Umbaus der Oberen Scheuer in ein neues Tagungshaus mit Meditations- und Gruppenräumen.

Von Tränenwundern und wandernden Steinen – Die bewegende Geschichte von Kloster Kirchberg

Fundamentsteine, die, wie von Geisterhand verrückt, gleich dreimal an einem anderen Platz auftauchen, ein Marienbild, das Tränen vergießt – so manches Wunder hat sich auf dem Kirchberg seit der Klostergründung 1237 ereignet, lesen Sie hier mehr …

Die Berneuchener Gemeinschaften

Der Name Berneuchener Haus geht zurück auf das Gut Berneuchen in der Neumark im heutigen Polen. Dort trafen sich in den Jahren 1923 bis 1928 evangelische Theologen und Laien, um miteinander Wege für eine innere Erneuerung der Kirche zu suchen.

Hier finden Sie weitere Informationen über die Berneuchener Gemeinschaften.

Führungen / Familienprogramm

Wenn Sie tiefer eintauchen möchten in die Geschichte des Hauses und der Berneuchener Gemeinschaften, deren geistliches Zentrum der Kirchberg ist, dann können Sie an einer den Führungen teilnehmen, die etwa eine Stunde dauern.

Dabei lernen Sie die spirituelle Welt der Nonnen im 14. Jahrhundert kennen, erfahren etwas über die gelebte Ökumene in den Berneuchener Gemeinschaften und entdecken vielleicht auch das Geheimnis, was es mit der Schlacht im Rübenkeller auf sich hatte.

Die Klosterführungen finden von Anfang Mai bis Ende Oktober sonntags um 15 Uhr statt – Mindestteilnehmerzahl 5.

Wenn Sie einen besonderen Terminwunsch für eine Gruppenführung haben, können Sie sich gerne an unseren Empfang (Tel: 07454-8830, E-Mail: empfang@klosterkirchberg.de) wenden.

Jeder Gast ist herzlich eingeladen, am gemeinschaftlichen Leben auf dem Kirchberg teilzuhaben, dabei lebt Manches aus der Tradition der Klöster im Berneuchener Haus weiter, insbesondere die geprägte Tagesstruktur mit ihren vier Gebetszeiten und die gemeinsamen Mahlzeiten.

Führungen in der Kunstsammlung Uhrig

Die Kunstsammlung Helmuth Uhrig im Kloster Kirchberg vermittelt einen Überblick über das Lebenswerk des Bildhauers, Malers, Glasmalers und Mosaikkünstlers.

Helmuth Uhrig (1906 – 1979) war Mitglied der Evangelischen Michaelsbruderschaft, nach seinem Tod kam sein künstlerischer Nachlass deshalb ins Berneuchener Haus Kloster Kirchberg. Er hinterließ ein umfangreiches künstlerisches Lebenswerk und machte sich vor allem im Bereich der christlichen Kunst des 20. Jahrhunderts einen Namen.

Die Kunstsammlung Helmuth Uhrig ist von März bis Dezember an jedem ersten und dritten Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Termine sind nach Vereinbarung gerne möglich.

Regelmäßige Veranstaltungen

Das Berneuchener Haus Kloster Kirchberg bietet über das Jahr mehr als 100 hauseigene Veranstaltungen aus den verschiedensten Bereichen: Stille, Meditation und Gebet, Malerei, Kalligrafie und Fotografie, Seelsorge, Bibelarbeiten und Herzensgebet, Yoga, Tanz, Qi Gong und Fasten.

Für Familien oder auch für Kinder haben wir einige spezielle Veranstaltungen. Schauen Sie doch einfach mal in unseren Veranstaltungsplan.

Immer im Januar findet im Berneuchener Haus der Kirchberger Dialog statt, eine Tagungsreihe für Führungskräfte aus Industrie und Sozialwirtschaft in Kooperation von BruderhausDiakonie, Samariterstiftung und Berneuchener Haus Kloster Kirchberg.

Am 1. Mai feiern wir unser Klosterfest, das große und kleine Gäste, nicht nur aus der nahen Region, auf den Kirchberg lockt.

In der Johanniskirche finden von April bis Oktober unsere Musikalischen Vespern und in loser Folge verschiedene Konzerte statt.

Veranstaltungsräume

Das Haus verfügt über 100 Betten sowie verschiedene Tagungsräume, eine öffentliche Klosterschenke und einen Klosterladen.

Die acht Tagungsräume bieten für 15 bis 100 Personen Platz, außerdem gibt es zwei Aufenthaltsräume, die gemütliche Brunnenstube mit Teeküche und einen Werkraum in der Ackerbauschule, eine Meditationshalle im Kellergewölbe des Konventgebäudes sowie einen Meditationsraum und einen Raum der Begegnung in der Oberen Scheuer.

Einen Überblick über die Tagungsräume finden Sie hier.

Übernachtung im Kloster

Himmlische Ruhe hinter dicken Klostermauern, die Geschichte atmen – in den schlicht und stilvoll eingerichteten Gästezimmern werden Sie sich bestimmt wohlfühlen.

Insgesamt stehen 114 Betten in 67 Zimmern zur Verfügung. Vom Einzelzimmer bis zum Vierbettzimmer oder Appartement.

In den Einzel- und Doppelzimmern der Kategorie I stehen Ihnen Dusche, WC und Telefon zur Verfügung

Zimmer der Kategorie II haben ein Waschbecken, Duschen und WCs finden Sie auf dem Stockwerk.

Details zu den Zimmern und Preisen finden Sie hier.

Gastronomie

Hausgäste, Ausflügler, Wanderer oder Radfahrer finden in der Klosterschenke einen gastlichen Ort zur Einkehr.

Hier können Sie leckere Kuchen und Torten schlemmen, sich bei verschiedenen Kaffee- und Teespezialitäten entspannen oder mit einer deftigen Brotzeit neue Kräfte tanken. Verschiedenste Biere, Weine und Erfrischungsgetränke, darunter auch der hausgekelterte Apfelsaft sowie sommerliche Eisspezialitäten ergänzen das gastronomische Angebot.

Bei schönem Wetter können Sie Ihren Aufenthalt im Berneuchener Haus Kloster Kirchberg auch im Freien im Schatten einer großen Kastanie genießen.

Öffnungszeiten

Dienstag bis Samstag: 13 bis 17.30 Uhr

Sonn- und Feiertage: 13 bis 17.30 Uhr (von Mai bis Oktober: 12 bis 17. 30 Uhr)

Küche

Das Küchenteam ist mit großer Sorgfalt bemüht, den Aufenthalt der Hausgäste auch in kulinarischer Hinsicht so angenehm wie möglich zu gestalten.

Nähere Informationen über die Küchenphilosophie des Klosters finden Sie hier.

Anfahrt

Kloster Kirchberg liegt in idyllischer Ruhe inmitten von Wäldern und Feldern und ist trotzdem nur fünf Minuten von der Autobahn A8 entfernt.

Mit dem Zug können Sie den Kirchberg via Horb oder Sulz erreichen.

Wie Sie Kloster Kirchberg – mit dem Auto, per Zug oder auch zu Fuß – erreichen können, lesen Sie hier.

Kontakt

Berneuchener Haus

Kloster Kirchberg

72172 Sulz/Neckar

Tel.: 07454/883-0

Fax: 07454/883-250

E-Mail: empfang@klosterkirchberg.de

www.klosterkirchberg.de

Einen Überblick über alle Ansprechpartner im Haus finden Sie hier.

Kloster & Schloss Bebenhausen

Kloster Bebenhausen liegt bis heute idyllisch auf einer Lichtung im Schönbuch, einem großen Wald südlich von Stuttgart. Teile des mittelalterlichen Klosters wurden im 19. Jahrhundert zum Schloss umgebaut, in dem später das letzte württembergische Königspaar seinen Lebensabend verbrachte.

Bau und Anlage

Der engere Klausurbereich mit Kirche, Konvent, Abtshaus, Gästehaus und Krankenstation erhebt sich auf einer ummauerten, von Türmen bewehrten Terrasse über dem Goldersbachtal. Der Äußere Klosterbereich mit zahlreichen Wirtschaftsgebäuden schließt direkt daran an. Ein bedeutendes Zeugnis gotischer Baukunst ist das berühmte Sommerrefektorium der Mönche, eine zweischiffige, lichtdurchflutete Halle mit Fächergewölbe. Das ehemalige Gästehaus des Klosters wurde später zum Jagdschloss der Württembergischen Könige umgebaut und ist das einzige Beispiel histoistischer Baukunst des Königshauses Württemberg. Besonders sehenswert sind das Bad und die Küche des Schlosses.

Geschichte

Zwischen 1180 und 1183 von Pfalzgraf Rudolf von Tübingen gegründet, wurde das Kloster einige Jahre später vom Zisterzienserorden übernommen und entwickelte sich rasch zu einem der reichsten Klöster des Landes. Nach der Reformation um 1534 und der Einrichtung einer Klosterschule 1560 sank die Anzahl der Ordensmitglieder zunehmend, ehe 1684 das Kloster völlig aufgehoben wurde. Die Lage mitten in den Wäldern begeisterte auch die Könige Würt¬tembergs. Nachdem Bebenhausen im Zuge der Säkularisierung 1807 nach dem Ende der Monarchiein den königlichen Besitz übergegangen war, wurden ab 1868 Teile der Anlage zum königlichen Jagdschloss umgebaut. Gerne luden die Landesherren hierher zu Jagden ein. 1918 erhielt das württembergische Königspaar, Wilhelm II. und Charlotte, lebenslanges Wohnrecht in Bebenhausen.

Führungen / Familienprogramm

Schlossführungen täglich, Klosterführungen an den Wochenenden.

Die Führungen dauern jeweils ca. 50 Minuten und sind zusätzlich für Gruppen auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Japanisch buchbar. Schulklassenprogramm vorhanden.

Sonderführungen und Kinderprogramm laut Programm und für Gruppen nach Vereinbarung.

Programm unter http://www.kloster-bebenhausen.de/besucherinformation/fuehrungen-veranstaltungen/unser-terminkalender

Kloster:

Aurelius und Bernardus – Kostümführung mit 2 Mönchen ins Jahr 1528

Schloss:

Waidmannsheil! – Kostümführung mit Karl Lederle zum Jagdwesen der Könige

Kaffee bei Königs – Kostümführung mit der Hofdame oder Küchenmagd der Königin bei Kaffee und Kuchen

Kinder:

Gespenstergeburtstag

Prinzessinnengeburtstag

Klosterkrimi

Klosterführung 6,00 €

Schlossführung 6,00 €

Kombi 9,00 €

Regelmäßige Veranstaltungen

Letztes Wochenende im Juni: Rosenfest

3. Wochenende im Oktober: Himmel und Erde – Kloster und Naturparkmark

Im Sommer Samstags: klassische Konzerte

Öffnungszeiten

April-Oktober:

Täglich 9 – 18 Uhr

November-März:

Di-So 10-12 und 13-17 Uhr

Eintrittspreise

Klostereintritt 4,50€

Schlossführung 6,00 €

Kombi 9,00 €

Gastronomie

Anfahrt

Mit dem Auto:

Von Richtung Stuttgart/ Böblingen A 8 Stuttgart Karlsruhe Ausfahrt A 81 Böblingen oder B 27 Tübingen L 1208 Richtung Tübingen/ Böblingen bis Bebenhausen Aus Tübingen: L 1208 Richtung Böblingen

Landstraße Tübingen- Böblingen (L 1208) bis Bebenhausen

Mit dem ÖPNV:

Bis Tübingen Hauptbahnhof, dann Busverkehr

Linie 826/ 828 – Stuttgart-Leinfelden- Tübingen (Airportsprinter) Haltestelle Bebenhausen Waldhorn

Linie 754 – Sindelfingen-Böblingen- Tübingen Haltestelle Bebenhausen Waldhorn

Kontakt

Kloster u. Schloss Bebenhausen

Im Schloss

72074 Tübingen-Bebenhausen

Telefon +49(0)70 71 .60 28 02

Telefax +49(0)70 71 .60 28 03

info(at)kloster-bebenhausen.de

www.kloster-bebenhausen.de

Residenzschloss Urach

Schloss Urach in Bad Urach am Rand der Schwäbischen Alb ist das einzig erhaltene Residenzschloss aus der Glanzzeit des Herzogstums Württemberg im späten Mittalalter. Schon allein sein “Goldener Saal” ist den Besuch wert.

Bau und Anlage

Über dem Erdgeschoss erheben sich zwei Wohngeschosse mit den beiden prachtvollen Sälen des Schlosses. Das untere Stockwerk mit dem Palmensaal wurde in Stein ausgeführt und das obere mit dem Goldenen Saal in Fachwerk. Das Erdgeschoss des Residenzschlosses ist vollständig von der Dürnitz, einer beheizbaren Halle, ausgefüllt. Im 1. Stockwerk befindet sich der Palmensaal mit der ältesten Ahnenprobe nördlich der Alpen. Die Ausstattung im Goldenen Saal im 2. OG ist ein Meisterwerk der Renaissance.

Geschichte

Das Schloss wurde um 1400 neben der heute nicht mehr existenten alten Wasserburg erbaut. 1492 wurde die Grafschaft Württemberg unter den Brüdern Ulrich V. und Ludwig I. geteilt. Ludwig erhielt den Uracher Teil und baute seine Geburtsstadt zur Residenz aus. So wurde Schloss Urach zum Residenzschloss und neben zahlreichen Gebäude der Stadt aufwendig aus- und umgeb aut. Der Bau orientierte sich an dem Vorbild des Alten Schlosses in Stuttgart. Das neue Uracher Schloss war etwas kleiner als die Stuttgarter Residenz, aber dennoch ein stattlicher Bau mit zwei Wohngeschossen über dem Erdgeschoss.

Führungen / Familienprogramm

Führungen werden in der Hauptsaison täglich, im der Nebensaison an Wochenenden und Feiertage angeboten. Sie dauern ca. 50 Minuten. Sonderführungen und Kinderprogramm vorhanden.

Kammermagd Barbara führt auf Schwäbisch

Mit Hofdame Eugenie durch die Schlittensammlung Landesgeschichte in fröhlicher Kaffeerunde

Kleine Ritter

Museum / Ausstellungen

Die Prunkschlittensammlung

Die Sammlung an Prunkschlitten, betreut vom Landesmuseum Württemberg, ist im zweiten Obergeschoss über dem Palmensaal ausgestellt. Sie ist die weltweit größte Sammlung historischer Prunkschlitten. Viele der Schlitten stehen für den Repräsentationswillen fürstlicher Herrscher.

Öffnungszeiten

1. April bis 31. Oktober

Di – So und Feiertage 10.00 – 17.00 Uhr

1. November bis 31. März

Mi und Fr 13.00 – 16.00 Uhr

Di und Do 10.00 – 16.00 Uhr

Sa, So und Feiertage 12.00 – 17.00 Uhr

Eintrittspreise

Erwachsene 4,00 €

Ermässigte 2,00 €

Sonderführung 7,00 €

Anfahrt

Mit dem Auto:

Residenzschloss Urach Bismarckstraße 18 72574 Bad Urach Nächster Parkplatz: P8, Residenzschloss

Mit dem Fahrrad:

Abstellmöglichkeit vor dem Schloss

Mit dem ÖPNV:

Aus Richtung Stuttgart bzw. Tübingen ab Metzingen mit der Ermstalbahn. Der Bahnhof befindet sich gegenüber des Schlosses

Kontakt

Schlossverwaltung Urach

Bismarckstraße 18

72574 Bad Urach

Telefon +49 (0) 71 25 . 15 84 90

Telefax +49 (0) 71 25 . 15 84 99

info(at)schloss-urach.de

Schloss Kirchheim

Schloss Kirchheim unter Teck ist Teil der am besten erhaltenen Landesfestung des Herzogstums Württemberg. Das Renaissance-Schloss war über Jahrhunderte der Wohnsitz für herzogliche Witwen. Es bietet bezaubernde Einblicke in die Wohnkultur des 19. Jahrhunderts.

Bau und Anlage

Sieben mächtige Landesfestungen ließ Herzog Ulrich von Württemberg im 16. Jahrhundert anlegen, im weiten Ring um seine Residenzstadt Stuttgart. Auch die Stadt Kirchheim unter Teck wurde zur wehrhaften Festung ausgebaut und erhielt Wassergräben, Bastionen, Wälle und Kasematten. Das vierflügelige Renaissance-Schloss bildet den südwestlichen Eckpunkt der 3,6 Kilometer langen Anlage.

Geschichte

Die zweite Karriere des Schlosses begann als Witwensitz der württembergischen Herzöge. Vom 17. bis 19. Jahrhundert lebten sechs Herzogswitwen in Kirchheim. Manche führten ein eher zurückgezogenes Leben wie Franziska von Hohenheim. Andere blieben durch ihr wohltätiges Engagement in Erinnerung, etwa Henriette von Württemberg, die sich für viele soziale Themen engagierte. Und sie verwandelte, ganz im Stil des mittleren 19. Jahrhunderts, die Schlossräume in eine üppig ausgestattete Wohnung.

Nach dem Tod der letzten Herzogswitwe 1857 wurde ihr Mobiliar versteigert, im Schloss wohnte nur noch der Verwalter, Nebengebäude und Gärten wurden vermietet. 1922 zog das Heimatmuseum in die Schlosskapelle. Während des Dritten Reiches wurde das Museum in den Dienst der NSDAP gestellt und präsentierte Geschichte im Sinne des Nationalsozialismus. Seit 1947 ist das Lehrerseminar – heute das Pädagogische Fachseminar – im Schloss untergebracht. Für Besucher sind die schönsten herzoglichen Wohnräume zu besichtigen.

Führungen / Familienprogramm

1. Mai bis 1. So im November

Mi und Sa 14.00 – 17.00 Uhr

So und Feiertage 13.30 – 17.30 Uhr

Gruppenführungen auch außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung

Die Innenräume sind nur im Rahmen einer Führung zu besichtigen. Die Führung durch das Schloss dauert 45 Minuten.

Kombiführung – Schloss und Kasematten (Wehrgänge)

Kostümführung mit der Hofdame Franziskas von Hohenheim

Laternenführung durch die Kasematten

Buchungen über Schlossverwaltung in Tübingen-Bebenhausen, Im Schloss, 72074 Tübingen-Bebenhausen

Telefon +49(0)70 71.60 28-02

Telefax +49(0)70 71.60 28-03

info(at)kloster-bebenhausen.de

Öffnungszeiten

1. Mai -1. So im November

Mi: 14 – 17 Uhr

Sa, So: 13:30 – 17:30 Uhr

Eintrittspreise

Erwachsene 3,50 €

Ermässigte 1,70 €

Kombi 6,00 €

Sonderführung 9,00 €

Anfahrt

Mit dem Auto:

Schloss Kirchheim, Schlossplatz 8 (Eingang über Alleenstraße), 73230 Kirchheim

A8 Ausfahrt Kirchheim /Teck

Nächstes Parkhaus: Krautmarkt

Mit dem ÖPNV:

Bahnhof Kirchheim, S 1 Zu Fuß in ca. 5 Minuten erreichbar

Kontakt

Schloss Kirchheim

Schlossplatz 8

73230 Kirchheim unter Teck

Schloss Weitenburg

Schloss Weitenburg liegt hoch über dem romantischen Neckartal, umrahmt von Schwarzwald und Schwäbischer Alb. 1062 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, stellt es heute ein reizvolles Ensemble aus Renaissance, Barock und Neugotik dar. Seit 1720 befindet es sich im Besitz der Familie von Raßler. Charme und Ambiente bieten den richtigen Rahmen für unvergessliche Feste, erholsame Stunden und Tagungen besonderer Art.

Bau und Anlage

„Schloss Weitenburg ist eine bereits im Jahr 1062 erwähnte Wehranlage, die 1720 als Wohnschloss von den Vorfahren von Max-Richard Freiherrn von Rassler erworben wurde.

Seit 1954 sind die Tore für Gäste geöffnet. Schloss Weitenburg ist herrlich gelegen hoch über dem romantischen Neckartal. Charme und Ambiente bieten den richtigen Rahmen für unvergessliche Feste, erholsame Stunden und Tagungen besonderer Art.“

Geschichte

Gastronomie

„Das Restaurant der Weitenburg öffnete 1954 die Tore für die Öffentlichkeit.

In der ehemaligen Burgküche entstand der Speisesaal mit Aussichtsterrasse, die einen einzigartigen Blick ins Neckartal bietet.

Die gehobene Küche verwendet Wild aus eigener Jagd und bietet regionale Spezialitäten.

Die Weine kommen vorzugsweise aus Württemberg und Baden.

Keines unserer dreißig Hotelzimmer und Suiten ist gleich;

Hohe Stuckdecken, Mansarden, Kachelöfen, begehbare Schränke, Badeboudoirs oder Naßzellen, immer unverwechselbar der Ausblick ins Tal, zum Schloßhof oder Park.

Hochzeit auf Schloss Weitenburg – das Beste, was Ihnen am schönsten Tag im Leben passieren kann. Standesamtliche Trauung im Roten Salon – oder jetzt auch im Schlossgarten!

Das Ja-Wort vor dem Traualtar in der neugotischen Schlosskapelle, danach der Empfang auf der Terrasse mit dem unvergesslichen Blick ins Neckartal. Ahnengalerie oder Hohenbergsaal zum festlich feiern, Ihre Gäste werden begeistert sein. Markus Ginster mit seinem Team verwöhnt Sie kulinarisch – und bespricht mit Ihnen Ihr persönliches Hochzeitsmenu. Klein, aber ganz fein und privat – der Turmsalon im Südflügel des Schlosses, es gibt kein schöneres Speisezimmer in Baden-Württemberg.

Als Folgegeschäft: Auch die Taufe kann man bei uns feiern. Oder runde Geburtstage – der Wiederholungstäter aus Überzeugung ist der liebste Gast.“

Öffnungszeiten

Frühstücksbuffet

7.00 bis 10.00 Uhr / (Sonntags 7.30 bis 11.00)

Wir bitten Gäste von außerhalb, sich spätestens am Vorabend anzumelden.

Mittagessen

12.00 bis 14.00 Uhr

anschließend Kaffee, Kuchen und Vesper

Abendessen

18.30 bis 21.30 Uhr

Sonntag ist Familientag – Sie speisen in unserem Restaurant, wir laden Ihre Kinder zum Essen ein.

Ab dem Verzehr von zwei Hauptgängen zahlen nur die Eltern, Kinder bis 9 Jahre können sonntags frei aus der Kinderkarte wählen.

Hunde sind willkommen.

Die Hotelrezeption ist täglich von 7.00 bis 21.00 Uhr besetzt.

Anfahrt

Kontakt

Hotel und Restaurant

Max-Richard Freiherr von Raßler

D – 72181 Starzach-Weitenburg

Tel +49 (0) 7457-933-0

Fax +49 (0) 7457-933-100

info(at)schloss-weitenburg.de